Wirkungsorientierung

Wirkungslogik für ein plausibles Konzept

Es gibt eine Idee für Ihr Vorhaben und Sie haben etwa eine Vorstellung, wie Sie das Vorhaben umsetzen werden. Jetzt geht es zur Erstellung eines guten Konzepts. Ein gutes Konzept erleichtert nicht nur die Suche nach Fördermöglichkeiten, sondern auch die Antragstellung. Aber Vorsicht! Nicht selten kommt es vor, dass die geplanten Ressourcen nicht im realistischen Verhältnis zu angestrebten Zielen stehen. Oder es ist nicht plausibel, dass die Ziele durch die geplanten Maßnahmen erreicht werden können. Letztendlich führen solche Defizite im Antrag zur Ablehnung.

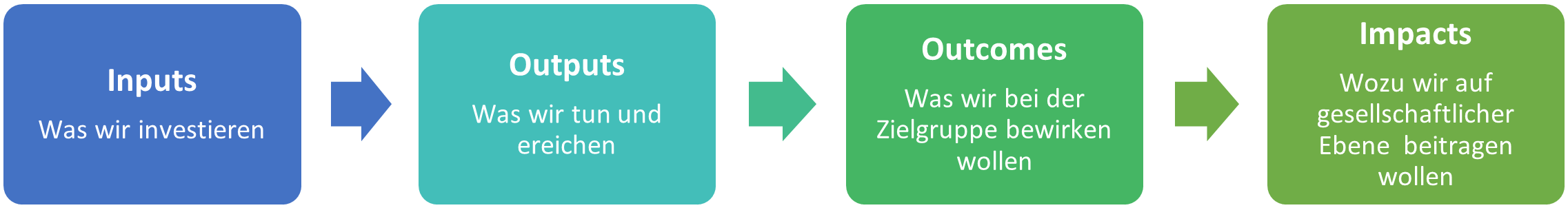

Hilfreich für die Konzeptentwicklung ist die so genannte Wirkungslogik. Wirkungslogik zeigt, wie ein Projekt funktionieren soll, indem die geplanten Wirkungsziele (Impacts bzw. Outcomes) in eine systematische Beziehung zu den notwendigen Ressourcen (Inputs) und zu erbringenden Leistungen/Maßnahmen (Outputs) gebracht und sichtbar gemacht werden. Die Wirkungslogik ermöglich damit vor Beginn eines Projekts die Plausibilität sowie die Machbarkeit zu prüfen. Während der Projektlaufzeit kann anhand der Wirkungslogik die Zielerreichung besser überprüft und ggf. anpasst werden. Schließlich ist sie geeignet für die Legitimierung der Tätigkeiten und sowie der eingesetzten Ressourcen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass im Projektantrag zunehmend nach „Wirkung“ des Projekts oder „Wirkungsziele“ gefragt wird. Auch potenzielle Mittelgeber*innen wollen sichergehen, dass das beantragte Projekt zur Lösung/Bekämpfung/Beseitigung der Probleme beitragen wird.

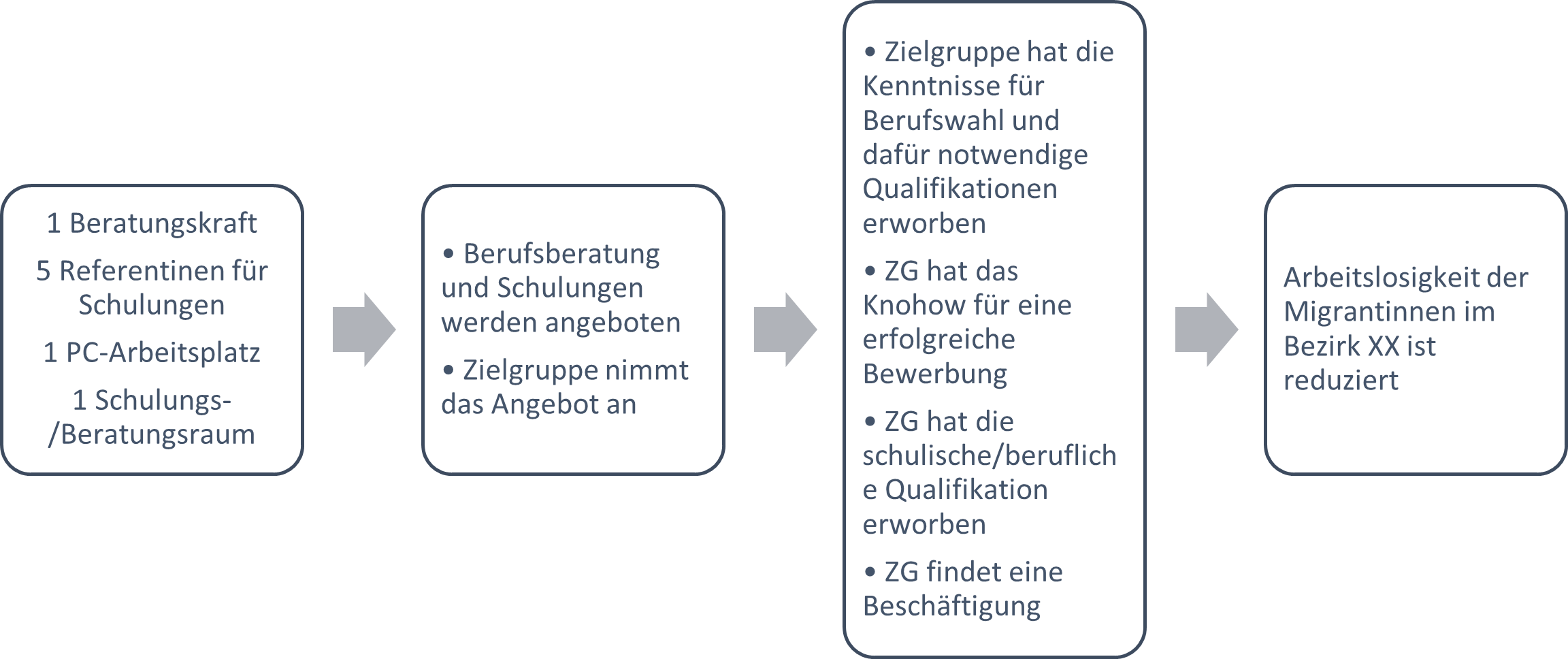

Es gibt verschiedene Modelle für die Visualisierung der Wirkungslogik. Eine Wirkungskette kann am Bespiel eines Projekts für arbeitslose Migrantinnen wie folgt aussehen:

Es ist an sich nichts Neues. Der wesentliche Unterschied zu einer herkömmlichen Projektarbeit ist es jedoch, dass ein wirkungsorientiertes Projekt darauf ausgelegt ist, Wirkungen zu erzielen und es dementsprechend plant und umsetzt.

Nach Wirkung ein Projekt zu planen, heißt auch vom Ergebnis her zu denken. Wichtig ist dabei, dass für jede Zielgruppe eine Wirkungskette entsteht. Wenn Sie mit Ihrem Projekt mehrere direkte Zielgruppen mit verschiedenen Maßnahmen erreichen wollen, sollte für jede Zielgruppe eine gesonderte Wirkungskette bearbeitet werden, um die logischen Folgen Ihrer Intervention (Angebote/Maßnahmen) nachvollziehbar zu machen. Dafür können folgende Fragestellungen hilfreich sein.

- Welches Problem wollen Sie mit dem Projekt lösen? Was für ein gesellschaftlicher Idealzustand streben Sie an? (Impacts)

- Welche Veränderungen müssen Sie bei Ihren Zielgruppen bewirken, damit Sie dem Idealzustand annähern? (Outcomes)

- Durch welche Angebote/Maßnahmen können Sie die Veränderungen bei Ihren Zielgruppen herbeiführen? (Outputs)

- Welche Ressourcen benötigen Sie, um die Angebote/Maßnahmen umsetzen zu können? (Inputs)

Und keine Angst. Es wird nicht erwartet, dass Sie mit einem Projekt gesellschaftliche Probleme lösen und dies auch belegen. Auch bei den sogenannten Wirkungszielen (Outcomes) ist es nicht immer möglich, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Ihrer Intervention (Maßnahmen) und erzielten Wirkungen herzustellen. Dennoch bietet die Wirkungslogik die Möglichkeit, für Mitarbeitende, für Organisation, aber auch für den Mittelgeber klar nachzuvollziehen, warum die Maßnahmen (das Tun) des Projekts notwendig und daher förderwürdig sind.